Oleh: Adhy M. Nuur

Sekian banyak lembaga pendidikan tinggi telah menorehkan cerita sukses dengan melahirkan para lulusan yang tidak hanya memiliki kapasitas akademik, tetapi juga nilai-nilai luhur yang terpatri dalam diri mereka: adab dan ilmu yang harmonis. Penulis menyematkan harapan agar lebih banyak lembaga pendidikan tinggi tidak hanya menjadi tempat kuliah biasa, melainkan ruang yang menggabungkan tradisi intelektual dengan prinsip spiritual yang mendalam. Terutama bagi mahasiswa dari kalangan pesantren atau yang aktif berkontribusi di masyarakat, kampus menjadi sarana penting untuk memperoleh pengakuan formal terhadap ilmu yang telah mereka miliki—baik dalam konteks pendidikan, agama, maupun sosial lainnya.

Salah satu segmen mencolok di perguruan tinggi adalah mahasiswa kelas karyawan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang seperti guru, ajengan, perangkat desa, pengabdi masyarakat, dan profesional lainnya. Mereka membawa pengalaman luas, namun belum mendapatkan legitimasi akademik formal. Mereka bukan sekadar pemburu gelar, melainkan pembawa tradisi, nilai tawadhu, dan akhlak mulia yang mereka junjung di ruang kelas.

Khususnya, mahasiswa dari kalangan kader matang Nahdlatul Ulama (NU) umumnya berakar pada tradisi pesantren yang mengutamakan adab dan keteladanan. Penulis mencontohkan seorang rekan mahasiswa yang meskipun telah menjadi mubaligh dan tokoh agama, tetap menunjukkan kerendahan hati di ruang kelas. Ia patuh terhadap prosedur akademik dan bersikap santun dalam diskusi—cerminan dari pemahaman etika dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim karya Syekh Zarnuzi dan Al-Adab fi al-Din dalam Majmu’ah Rasail-nya Imam Al-Ghazali.

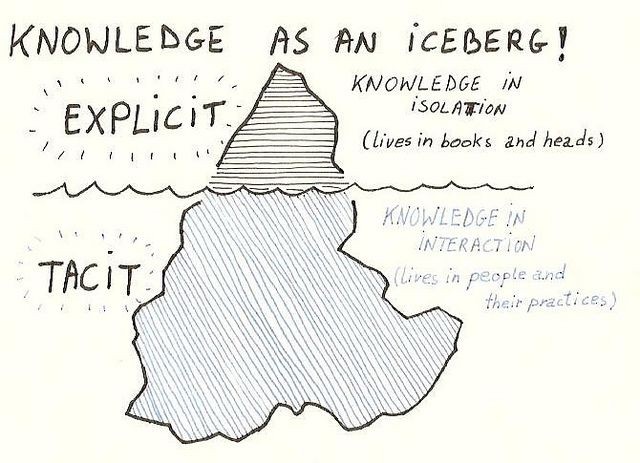

Dalam konteks ini, penulis mengajak menelisik konsep tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan hasil pengalaman, pembelajaran mandiri, nilai-nilai hidup, dan tidak mudah dituangkan secara verbal. Ia dianggap sebagai “invisible knowledge” dan perlu dikonversi menjadi explicit knowledge—pengetahuan yang terdokumentasi dan dapat dipelajari orang lain (Smith, 2001).

Lulusan pesantren atau aktivis masyarakat memiliki tacit knowledge yang sangat berharga. Mereka memiliki wawasan praktis dalam pendidikan, dakwah, dan pengabdian yang tidak selalu tersampaikan dalam bentuk akademik.

Penulis bersyukur bahwa masih ada lembaga pendidikan tinggi yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengkonversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge lewat proses akademik. Kampus seperti ini bukan hanya mengajarkan teori, tapi juga memfasilitasi dialektika antara mutolaah (kajian teoretis) dan praktik langsung di masyarakat—sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

Melalui dialektika ini, mahasiswa dapat mengkombinasikan pengalaman lapangan dengan wawasan ilmiah. Seorang mahasiswa yang telah berdakwah dan membina pesantren, misalnya, tidak hanya berbagi pengalaman praktis, tapi juga mengembangkan pemahaman teoretisnya melalui mata kuliah formal di kampus.

Penulis berharap lebih banyak kampus menciptakan ruang harmonisasi antara dua jenis pengetahuan ini agar melahirkan lulusan yang unggul secara intelektual dan spiritual. Mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam aspek kognitif, tapi juga afektif—yakni nilai, adab, dan akhlak.

Kemudian, penulis mengaitkannya dengan konsep RPL (Recognition of Prior Learning / Rekognisi Pembelajaran Lampau). Program RPL memungkinkan mahasiswa dengan pengalaman dari pesantren atau dunia kerja untuk memperoleh pengakuan akademik atas ilmunya. Ini menjadikan proses pendidikan lebih relevan, efisien, dan inklusif. Mahasiswa bisa lebih cepat berkontribusi karena tidak perlu mengulang hal-hal yang sudah mereka kuasai lewat pengalaman hidup.

Dengan mengimplementasikan RPL, kampus bisa menjadi lebih progresif. Ilmu dan pengalaman dapat bersinergi secara optimal, menghasilkan lulusan yang siap beradaptasi dengan zaman, namun tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur.

Penulis menyampaikan harapan dan keyakinan bahwa banyak kampus tengah berbenah ke arah tersebut. Bukan untuk mempercepat semata, tapi agar insan akademik yang telah matang segera bisa mengabdi kepada masyarakat. Karena sejatinya, keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari kuantitas sarjana, tetapi dari kontribusi lulusannya terhadap bangsa, agama, dan masyarakat.

Lulusan ideal adalah mereka yang menjadikan ilmu sebagai sarana kemaslahatan umat, yang berakhlak mulia dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Penutupnya, penulis mengangkat pertanyaan reflektif: bagaimana kampus bisa mengenali dan menyesuaikan proses pendidikan dengan orientasi dan ekspektasi mahasiswanya? Kampus yang mampu melakukannya, akan menjadi lembaga pendidikan yang akomodatif, responsif, dan humanis. Sehingga benar-benar mampu menjadi tempat bertumbuhnya insan berilmu dan beradab.

Referensi:

Smith, Elizabeth. 2001. The Role of Tacit and Explicit Knowledge in The Workplace. Journal of Knowledge Management, Volume 5, Number 4, pp. 311–321. MCB University Press.